陈麦青丨善拓初见——读“苏州博物馆藏善本碑帖精华”随札

- 创业

- 2025-01-16 09:00:02

- 3

近日,苏州博物馆与西泠印社出版社合作,推出“苏州博物馆藏善本碑帖精华”系列,首批面世五种,包括北宋拓《麓山寺碑》、北宋拓《多宝塔碑》、宋拓《古本兰亭》、明拓《孔子庙堂碑》两种和明拓《七姬权厝志》,为相关研究鉴赏,提供了良好条件。本文就平日所知所见,择其中或可资交流探讨者,稍述一二,以就正于世之方家同道。

尽管苏州博物馆的善本碑帖收藏好像一直不太那么引人注目,然其近日与西泠印社出版社合作,推出“苏州博物馆藏善本碑帖精华”系列,却还是让人颇有惊喜:首批面世的五种,无论是清代以来历经王澍、李鸿裔、端方、景朴孙、何厚琦及何亚农诸家递藏的唐代李北海(邕)《麓山寺碑》传世北宋佳拓,还是顾氏过云楼所藏《宋拓古本兰亭》、唐颜真卿《多宝塔碑》北宋拓本,以及吴湖帆旧藏唐虞世南《孔子庙堂碑》东、西两种合册、明宋克《明拓七姬权厝志》唐翰题、沈韵初递藏旧本,不仅皆堪称中国书法史上公认的大家名作,且又不乏名家鉴藏、流传有绪的珍稀之品;更难得的是,除《麓山寺碑》曾有上世纪七十年代末配补碑额碑阴而题跋未尽全收的黑白影印本之外,其他四种均系初次印行。今得全部原色原样、仿真精印,无疑为相关研究鉴赏,提供了前所未有的良好条件。而作为同好,赏读之下,亦略有所得,因就平日所知所见,择其中或可资交流探讨者,稍述一二,以就正于世之方家同道。

苏州博物馆藏善本碑帖精华

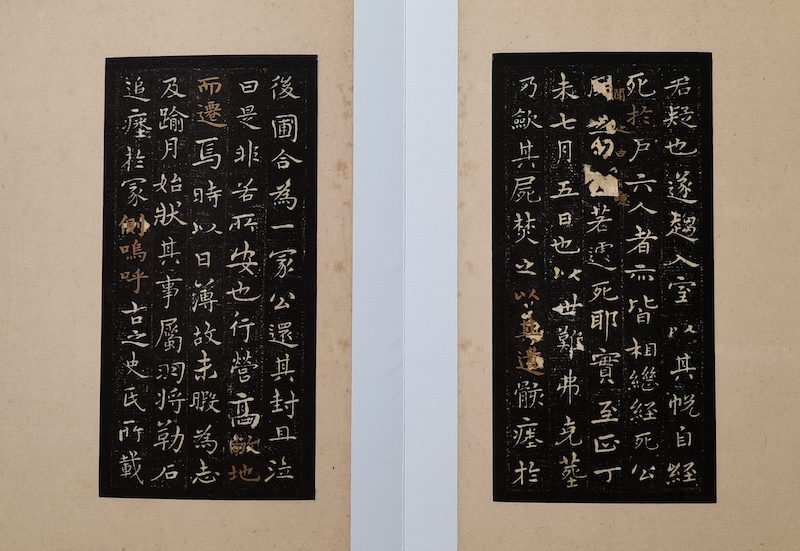

传世《麓山寺碑》善拓中,向以其碑文第十六行“阿若冥搜”之“搜”字、十九行“硕德高闱”之“闱”字等皆未挖讹的北宋拓本为上。旧时所称者,有清内府藏毕氏兄弟旧藏本(以下简称清内府本)、张效彬旧藏本(以下简称张效彬本)、景朴孙藏端方题赠本(以下简称景朴孙本),以及赵声伯(世骏)旧藏本(以下简称赵声伯本)。紫禁城出版社2010年据故宫博物院所藏影印的张效彬本内,有赵声伯庚申(1920年)五月题跋,就其所见,评说其自藏本及景朴孙本、张效彬本(当时在沈庵宝熙处)三者之高下得失:

“搜”字本《麓山寺碑》,北宋拓也。余所见凡三本:一拙藏本,一景朴孙本(今归灵石何氏),兹复得见沈庵侍郎本。就三本观之,景本拓时最先,拓法亦最精,而自“迹其武”“迹”字起,至“是以沤和正觉”“是”字止,凡缺五十六字,计在裱本一开;其后“英英披雾”“雾”字以下全缺,凡廿九字,中间仍有缺字。拙藏本拓时稍后,拓法亦最劣,而最为完善。此本拓时与拙本同,拓法用墨较沉著,而于缺泐存半之字多剪去,此三本之大较也。所谓“搜”字本者,“阿若冥搜”之“搜”字未刓失,其后“上计于京”之上有“别乘乐公名光○”七字。初,世之考证此碑之先后者,特重“黄仙鹤”本……故拙藏本未出以前,世不知有所谓“搜”字本。当持示李芝陔先生时,先生诧为得未曾有,既而叹曰:“余固疑‘上计于京’之上当别有字,数十年积想,今冰释矣。”承沈庵命校勘是本,因详著还就正焉。岁在庚申五月廿九日,南丰赵世骏谨记。

《麓山寺碑》景朴孙本碑拓

赵氏此说,较诸后来各家相关研究鉴定之结论,似皆可谓有“先见之明”,如吴湖帆《丑簃日记》(收入梁颖编校《吴湖帆文稿》,中国美术学院出版社2004年9月)中记其1931年四月二十日在何亚农(澄)处观《麓山寺碑》景朴孙本,并谓:“余向假归一校,惜中缺二页,末缺廿余字。”次日送还时又记:“校余黄仙鹤本尤多十余字,勘出碑中‘檵’字无下口为疑。墨色纸色均是北宋,或出宋翻,亦难料耳。”再如王壮弘先生《增补校碑随笔》(上海书画出版社1981年7月)“麓山寺碑”条的“增补”中记曰:“近年于苏州博物馆见一本有王良常题记者,为最精旧。尝与北京故宫博物院藏本、赵声伯旧藏本详加校勘,记录如下……以上三本碑文内,十六行‘若冥搜想’之‘搜’,十七行‘牧伯萃止’之‘止’,十九行‘硕德高闱’之‘闱’,皆未挖讹,称北宋本,而互有优劣。苏州博物馆藏本拓最精旧,惜缺七十余字。故宫本稍晚于苏州本,且多有描失,文内‘别乘乐公名光’六字失拓。三本中赵本时代最晚,拓工粗率,然碑文完整。”由吴、王二氏所记所述,知其基本要点,皆未出赵氏昔年论说范围。

《麓山寺碑》景朴孙本碑拓部分首开

至2003年,马成名先生于美国翁万戈先生处,又见一翁同龢旧藏之北宋拓本,且碑文末“上计于京”之前“别乘乐公名光”六字皆存,后著录于其《海外所见善本碑帖录》(上海书画出版社2014年6月)。于是,存世《麓山寺碑》北宋拓本,又增一件。而前述张效彬本内,又有冯汝玠壬戌(1922年)题跋,其中记及:

每岁宣圣诞日,傚彬必宴集闽县陈弢庵太傅、南皮张可园京丞、莲花朱艾卿副宪、长白宝沈庵侍郎、景朴孙都护、无锡杨荫北京卿、宛平袁珏生侍讲诸公于芳嘉园,评赏名迹。今岁余亦在座,太傅假得御府本此碑,并几对勘。御府本拓时与景本埒,有王麟洲诸名人题识。惟塗抹较多,致伤神韵。‘乐乘名公’等字又经剪去,不无微憾。

冯氏所见御府本,即后来张彦生先生《善本碑帖录》(中华书局1984年2月)中“唐麓山寺碑”条下所记者:“故宫藏毕氏本,未挖,’别乘乐公名光’六字泐损,字口秃。”此本亦称清内府本,今在台北故宫博物院,民国二十二年(1933)曾经珂罗版影印。至冯氏跋中谓御府本中“乐乘名公”已经剪去云云,应是当年与张效彬本比勘时所见,而前述紫禁城出版社影印故宫博物院藏张效彬本中,“上计于京”前原本应有的“别乘乐公名光”六字,确实仅剩“乘乐名公”四字,故《麓山寺碑》存世北宋诸拓中,碑文末“别乘乐公名光”六字全存者,目前仅知有景朴孙本、赵声伯本及翁同龢本三件而已。至马成名先生所录翁同龢本内翁氏诸跋中,提及“辛丑三月费西蠡太史自苏州携此碑来,孙北海旧物也。毡蜡精到,肥泽峻洁,真北宋拓,而碑尾‘别乘乐公名光’六字亦具,较余本远胜。”则因至今未见,似仅可备闻。另翁氏光绪二十六年(1900)九月望日一跋内又记:“庚子夏余在山中,彭君叔才携此碑来,蠧蚀不可触手,云得之老吴市吴子冕家……而子冕者道光时人,藏书颇多,今衰微矣。碑无题识,而前后有公名字印,亟以重价易得之。碑缺字甚少,末‘别乘乐公名光’六字为自来著录家所未见,乃北宋古拓之的据。付工精裱,以贻后人。”不仅能与《翁同龢日记》(翁万戈编,翁以钧校订,中西书局2012年1月)中光绪二十五年己亥(1889)七月十八日(8月23日)所记“彭叔才以《岳麓碑》来,有司寇公印”,光绪二十六年庚子(1900)闰八月十七日(10月10日)所记“以《岳麓碑》交毕工揭裱”、八月廿八日(10月21日)所记“毕藻卿裱《岳麓碑》讫”等互相參订,更知翁氏当年特别指出其所收《麓山寺碑》“末有‘别乘乐公名光’六字为自来著录家所未见,乃北宋古拓之的据”,较后来赵声伯庚申年(1920)于张效彬本跋语中述及此点,又早出二十年整。惜囿于客观条件,尚未能将翁同龢本与景朴孙本及赵声伯本比勘互校,然以目前所知,就传拓时间早晚及拓工精好程度而言,苏州博物馆藏景朴孙本,仍堪称数一数二。

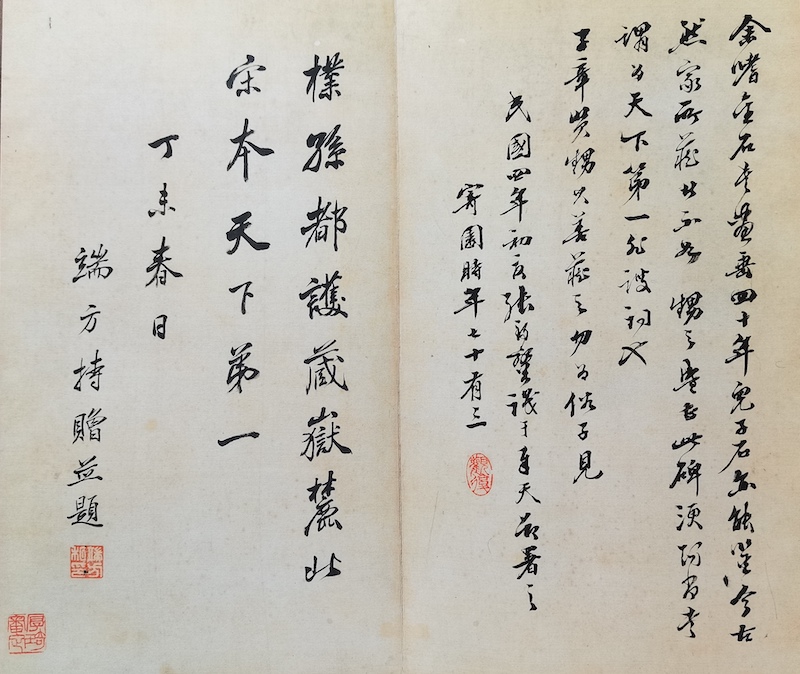

《麓山寺碑》景朴孙本前端方、张錫鑾题跋

苏州博物馆藏北宋拓《麓山寺碑》景朴孙本前,有端方题记,曰:“朴孙都护藏《岳麓》北宋本,天下第一。丁未春日,端方持赠并题。”知其为当年端方赠景朴孙者,时在丁未之春,即光绪三十三年(1907)。端方(1861-1911)字午桥,号匋斋,满洲正白旗人。光绪八年(1882)举人,入貲为员外郎,后又由道员累官至两江总督、直隶总督等。政务之外,嗜金石书画,广事搜罗,遂富收藏,有《匋斋吉金录》、《匋斋藏石记》、《壬寅销夏录》等。景朴孙(1876-1926)本名完颜景贤,字享父、任斋,满洲镶黄旗人。收藏鉴赏,皆有声名。张伯驹先生于其《北京清末以后之书画收藏家》(收入《张伯驹集》,上海古籍出版社2013年8月)一文中,开篇即曰:“清末至民初北京书画收藏家,首应推完颜景贤。景贤字朴孙,满族人。精鉴赏,所见甚广,当时端方尝与游。手录有《三虞堂书画目》(三虞者,唐虞永兴《庙堂碑》册、虞永兴《汝南公主墓志铭稿》卷、虞永兴《破邪论》卷也),共百四十六件。每一目下,皆注明为某人物或己物,或于庚子失去,而与端方互贻者尤多。”并列举其所藏名迹而时有评说,兼述其身后之流散大略。虽又引该目稿本发现及整理者苏厚如(宗仁)按语,谓“景氏以’三虞’名堂,其实三虞皆不真确”,然于其所藏之精好者,亦多称道。而该目后所附《三虞堂碑帖目》中,又有“宋拓《麓山寺碑》”,注曰“陶帅赠”,应正是今苏州博物馆所藏之本。另有“宋拓汉《华山碑》四明未剪本大挂幅”、“《泰山廿九字篆》阮元旧藏本长幅”,则皆注明“送陶帅”,前者系汉《西岳华山庙碑》传世四本中唯一原拓整张,尤属珍稀。施安昌先生《汉华山庙碑题跋年表》(文物出版社1997年1月)中,以其上有咸丰九年(1859,己未)何绍基为“朴山侍郎”所题之诗,谓该本“此时已归崇朴山”,即景氏祖父完颜崇实(1820-1876)。至光绪三十三年(1907,丁未)九月条下,又据宋拓长垣本内沈曾桐观款题记中“同时并观四明、关中二本与《刘熊碑》两本”之语,推知“此时三本华山碑皆为端方收藏。”则景氏碑帖目中所记将祖传“宋拓汉《华山碑》四明未剪本大挂幅送陶帅,以成三峰佳话”,即由已经先获长垣、关中二本的端方,得此而更成三本汇聚,当亦在此际前后,与端方以宋拓《麓山寺碑》赠予景氏,为同一年事。

《麓山寺碑》景朴孙本碑拓部分末开

《三虞堂书画目》中注明送端方者,尚有“宋梁楷《放牛牧马图》长卷(纸本)”及“元赵松雪《天育骠骑图》卷(绢本,后附篆书歌纸本)”;而端方赠景氏者,则有“唐虞永兴《庙堂碑》真迹册(纸本)”、“唐虞永兴《汝南公主墓志铭稿》真迹卷(纸本)”,皆“三虞”中物也。另有“唐高闲上人草书半卷《千文》真迹卷(纸本)”,景氏自注:“庚子失去,可惜之至。”而据后来获藏此卷的叶恭绰《遐庵清秘录》(商务印书馆香港分馆1946年9月印行线装本)卷一之著录,此卷内有王崇烈题跋,曰:“朴孙都护得此卷于光绪戊戌,沈氏耦园旧物也。于庚子秋失于沈阳城中,十年之久,未尝一日去诸怀。匋斋尚书忽得于厂肆,即以持赠,有珠还合浦之喜,自是墨林韵事。都护属为记其颠末,时宣统庚戌端阳也。福山王崇烈敬记。”遂知景氏得此在戊戌(光绪二十四年,1898),庚子(光绪二十六年,1900)失去。十年之后的宣统庚戌(二年,1910),由端方购得并赠归原主。凡此,似皆可窥当年两人以书画名迹互赠往还之一斑。此外,缪荃孙(1844-1919)《艺风老人日记》(收入张廷银、朱玉麒主编《缪荃孙全集》,凤凰出版社2014年9月)中,亦时及端方、景朴孙两人平日之过往:

丁未日记(光绪三十三年,1907)九月廿一日记:“匋帅请半山寺早饭,程乐庵、沈子培、沈佑彦、王汉辅、景濮孙、德四爷同席。”王汉辅即前述题高闲草书《千文》卷之王崇烈。

己酉日记(宣统元年,1909)四月廿一日记:“晚,匋帅招陪伯希和,王孝禹、章式之、况夔生、景朴孙、刘笙叔、陈善余同席。”

辛亥日记(宣统三年,1911)正月十四日记:“许久香招饮,匋斋、仲纲、苏堪、佑彦、金仍珠、景朴孙、于东屏同席。”苏堪为郑孝胥(1860-1938),劳祖德整理的《郑孝胥日记》(中华书局1933年10月)中,亦有记:

辛亥日记(宣统三年,1911)正月初七日(2月5日):“赴午帅之约,座中晤徐励生、华祝三、陈蔼士、舒质夫、景蒲孙等。”

正月十四日(2月12日):“午后过岳凤梧,遂赴许久香之约于宝华盫,午帅示所购倪元璐画石。同过景朴孙半亩园,观泉本《阁帖》及董北苑二画,余先去。”

此外,直至宣统元年(1909)五月九日,缪荃孙还在其日记中记及:“匋帅交来郢锾乙百金,《华岳》三碑、宋拓《麓山寺碑》两件。景朴孙、支树屏、况夔生来。”似又可与桑椹先生《近代影印善本碑帖录》(上海书画出版社2022年12月)中著录的民国四年(1915)有正书局石印《匋斋藏宋拓麓山寺碑》内,有李葆恂丁未(光绪三十三年,1907)嘉平廿日题跋,记其于端方宝华庵中见《麓山寺碑》善拓有五件之多,且谓“顷并几校观,要以此本为甲,叹观为止”一事,参阅互证。而是日景朴孙恰亦到访,则很可能一并得见端方交给缪氏的“《华岳》三碑、宋拓《麓山寺碑》两件。”又前述张效彬本内,亦留有景氏观款:“此拓’搜’字未刓,在《玉虹》祖本并王文敏旧藏本前。丁未冬至后六日,景贤观谨注。”另有:“光绪丁未十二月三日,费莫琦珊、济宁王諴同观,諴书。”此济宁王諴,应与书题景朴孙本面签者,同属一人。至景朴孙本另内有赵烈文(1832-1893)丁亥(光绪十三年,1887)仲春题记一行,当系其应曾藏此本的李鸿裔(1831-1885)嗣子远辰之请,于鉴定李氏遗存碑帖时所书,赵氏《能静居日记》(廖承良整理,岳麓书社2013年7月)中,记其始末颇详。

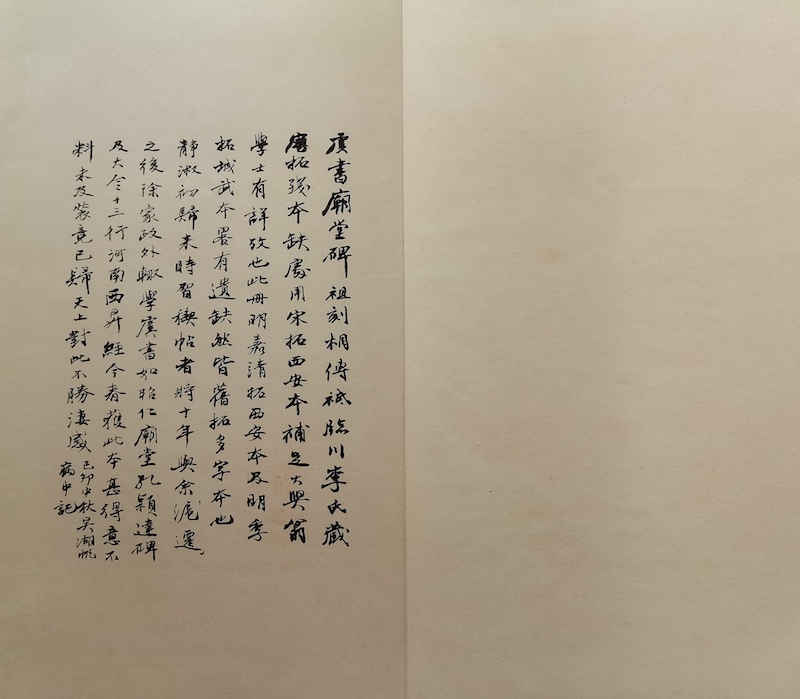

苏博本《七姬志》拓本部分

苏州博物馆藏明初宋克书石之《明拓七姬权厝志》,系吴湖帆赠其婿吴纪群者。据册内吴氏长题及署年,知此本因“向称真拓,流传至今凡数百年”,且有明遗民沈石天(灏)题跋,故为其珍藏。至民国庚午(1930年),吴氏因另获“太仓陆氏旧藏之重墨本后,假得黄小松藏本勘之,始将宋氏所书《七姬志》真面论定”,结论为“陆氏藏本乃孤拓”,遂将沈石天题跋拆出,移入太仓陆氏旧藏本;复经重装,再赠吴纪群,时在癸未(1943年)之冬。而册首吴氏所作《拟陈秋水长桥玩月图》,署年庚午(1930年),应是当时旧作。拓本首开为篆书“七姬权厝志”五字,分裱二行。其右侧有吴氏所题:“明拓七姬权厝志,川沙沈氏旧藏本。唐鹪安曾藏,以归沈氏者。吴湖帆记。”篆题左下所裱旧藏经纸上,除吴氏题“宋书权舆,湖帆题七姬志以贻纪群贤甥揅翫”之外,另有钤印二:朱文“鹪安平生真赏”及白文“昌绶审定”。因忆昔日似于唐翰题(鹪庵)《唯自勉斋长物》中曾经见及,遂由广陵书社2018年据原本影印之“吴中文献小丛书”内,检阅唐氏此书,果有“明重刻元潘仲昭七姬志”著录于卷上,并附简注:“《七姬志》原石,世重于真迹。此有沈石天跋。”不仅可证唐氏确实曾藏此本,更能知当时即已标题为“明重刻”。

苏博本《七姬志》拓本首开篆书“七姬权厝志”,及吴氏题跋

然而,即便如此,其仍具不可忽视之价值。就鉴赏而言,世所知《七姬志》重要拓本中,曾为霍邱裴景福旧藏、后经蒋谷孙手又转入吴氏四欧堂,一度亦被吴氏视作原石之拓的翁方纲题跋黄小松本,以及传为文氏玉兰堂本,今皆下落不明;即民国二十三年(1934)上海昌艺社珂罗版影印之本,亦已难觅。而吴氏最终认定为原石孤拓的“太仓陆氏本”,虽传说很有可能仍存上海博物馆,但至今未见原物。故苏州博物馆所藏唐鹪安、沈韵初、吴湖帆及吴纪群递藏之本,已差可谓几近珍稀。若从研究而论,则亦别具价值,且不说一旦“太仓陆氏本”重出,必取苏州博物馆藏本以资校勘,仅由吴氏当年以“太仓陆氏本”校读后所记“右拓本缺文大者四十字又半字二,小者十三字,余用泥金补书,依所藏陆润之藏孤本临入。湖帆记。”如其所校基本可靠,则又可由此间接暂窥“太仓陆氏本”与其他诸本之异同大略。因先以苏州博物馆藏本与昌艺社影印之黄小松本及文氏玉兰堂本,试校一过。惟其中吴氏据“太仓陆氏本”临补诸字,皆无从细校其字形笔画及泐损状况;又限于本文篇幅,不能将全部校勘结果一一罗列,姑择稍具典型之异文两则,以为说例。

苏博本《七姬志》拓本部分末开

苏州博物馆藏本拓本部分第一开左半面第三行“善女红”,黄小松本同,文氏玉兰堂本作“善女工”。此例昔日已经王壮弘先生校及,并记入其《崇善楼笔记》(上海书店出版社2008年10月)中“七姬权厝志”条下。至谓其属误刻,殊不知“女红”与“女工”原本可通,此版本不同耳。

苏州博物馆藏本拓本部分第三开左半面第五行“呜呼古之史氏所载”,“呜呼”二字并其上一“侧”字,皆吴氏以泥金补书,而黄小松本及文氏玉兰堂本,“呜呼”二字均作“尝观”。又前揭“吴中文献小丛书”中所收清道光间贝墉汇辑之《七姬詠林》内此志录文,亦作“尝观”,而贝氏亦为曾藏《七姬志》旧拓并据以覆刻传世者之一。

即此二例,若吴氏所校补者又确能较为真实地反映“太仓陆氏本”原貌,或许就能在现有条件下,为研究“太仓陆氏本”与苏州博物馆藏本、黄小松本及文氏玉兰堂本之间的相互关系,以及苏州博物馆藏本、黄小松本与文氏玉兰堂本之间的关系等,提供可资参考的依据。

苏博本《七姬志》扉画

吴湖帆鉴藏善本碑帖,除一般常见的钤印题跋以及相对难得的扉画之外,另有一个堪称独到的特点,是与其鉴藏古代书画一样,皆颇喜以填词抒写鉴赏心语,并书录其上,其中不少后来还收入其词集。今检上海书店出版社2002年影印的吴氏《佞宋词痕》卷二中,有《七娘子•明拓孤本七姬权厝志》,当为题“太仓陆氏本”者,不知该本内也有此作否?紧接其后者,有《清平乐•长桥玩月图》,虽未注明是否为《七姬志》而赋者,但由题目推测,亦很可能与苏州博物馆藏本前那帧扉画,多少有点相关。

苏博本东、西《孔子庙堂碑》合册

苏州博物馆藏《明拓西安城武本庙堂碑》合册,与《明拓七姬权厝志》一样,皆吴氏女儿女婿吴思欧、吴纪群夫妇捐赠者。据册中吴湖帆己卯(1939年)中秋诸题所记,原拟备夫人潘静淑临习之用,不意“中秋时装竟自苏州来,而夫人已作古人九旬日矣”,遂以“珊女专习母书,而其母之书乃出《庙碑》也,因付之为遗念之一。”珊女即吴思欧也,则此册应即后来伴其出阁,一并携往者。思欧嫁苏州吴氏,在癸未(1943年)之夏,而关注此事者好像并不太多,今上海图书馆所存吴氏梅景书屋旧藏清抄本《南宋群贤诗六十家》十册,有吴氏题跋,其中专记:

此书在丁丑事变前所获,当时颇思罗搜宋贤丛集,以成大观。奈未几事变,此志遂止。又越岁而静淑夫人作古人,余复大病二载余,可谓灰心已极,置之插架而已。癸未夏,珊女归同郡吴氏,纪群贤甥颇嗜书翰,因以归之,当不负所属矣。冬至后五日为民国三十三年元旦,记于梅景书屋。倩庵吴湖帆。

苏博本东、西《孔子庙堂碑》合册吴湖帆题跋之一

此处吴氏“纪群贤甥颇嗜书翰”一语,似非仅属寻常客套,因前述其于癸未之冬将旧藏《明拓七姬权厝志》题赠其婿之跋语中,亦谓:“是册得于外家沈氏,藏余笈者十五年。兹以吾纪群贤甥爱书刻,且家居苏州谢衙,距七姬庙仅数十武,因检贻之,亦文字缘中美谈也。”而前揭王壮弘先生《崇善楼笔记》所著录的多件隋代《董美人墓志》善拓中,有一册整纸折裱的精拓之本,吴湖帆以其丁卯年(1927)获《董美人墓志》善拓佳本时集宋人词句所成之《金缕曲》,重录其中,并缀题记:“癸未夏日,纪群贤甥携示仲培吾兄亲家所藏此本,嘱录旧作。倩庵吴湖帆并识。”另有近世著名学者吴梅(字瞿安,号霜厓,1884-1939)题签:“隋《董美人墓志》,仲培二弟藏本。霜厓书。”又有其丙子(1936年)六月一跋,言及:“自湖帆以此志遍征题詠,海内皆视为瑰宝。余于戊子二月游厂肆,曾得一本;仲培也于去岁得此,于是《美人》尽归吴氏矣。”并附录昔日应吴湖帆之约所赋之《忆瑶姬》词。吴仲培为吴梅族弟,亦当年吴中风雅之士,则其子纪群得承庭训,多获沾溉,“嗜书翰”、“爱书刻”,似又在情理之中。

(本文原标题为《善拓初见 珍本先睹--读“苏州博物馆藏善本碑帖精华”随札 》)

有话要说...